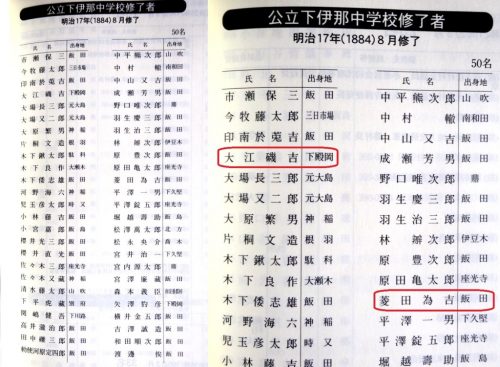

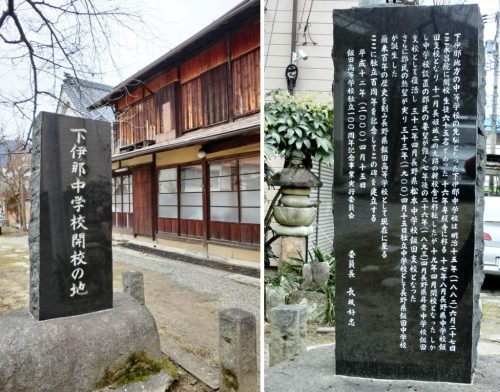

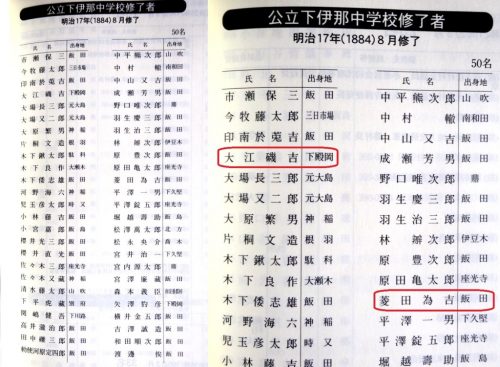

下伊那中学校の卒業生を見てみましょう。記念碑には「生徒は65名であった」とありますが、同窓会名簿を見ると下伊那中学校修了者は50名となっています。15人の方はどうされたのか?留年?退学?当時から進級や卒業が難しかった様ですね。また「明治17年8月終了」とあります。高校の沿革を見ると、「8月に群立中学校廃止、県立中学となる」とあるので、8月に卒業となった様ですね。前回「卒業時は二の丸跡の新校舎」と書いてしまいましたが、11月に二の丸跡に新校舎竣工とあるので、卒業時はまだ専照寺と思われます。

50名の中に気になる名前が!大江磯吉と菱田為吉の名があります。

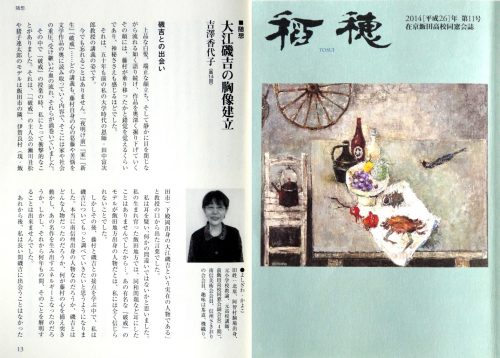

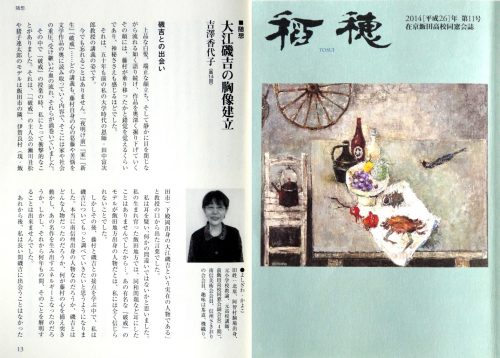

大江磯吉は皆さんご存知でしょうか?かく言う私が知ったのは数年前です^^;偶然いただいた在京飯田高校同窓会誌「稲穂」11号に、吉澤香代子さん(高14回)が書いた随想「大江磯吉の胸像建立」が載っていたのです。それまでは名前を聞いた事がある程度でした。「破壊」のモデルと言われていますが、不勉強の私は未だ読んでいません^^;

今回これを書くにあたって色々調べたのですが、「稲穂」11号は大江磯吉関連資料として飯田図書館にも所蔵されています。

https://www.iida.nanshin-lib.jp/portal/cmsfiles/contents/0000000/385/h_oe.pdf

こちら ↓ からその全文を見る事が出来ます。是非ともご覧になってください。

https://iikou-d.jp/affiliate/tokyo/files/2014/11/tosui11_p13-16.pdf

名簿に「下伊那中学校終了者」が載っているのは、吉澤さんの尽力と分かります。

胸像は、伊賀良の円通寺に設置されたとの事です。円通寺の境内にはかつて磯吉が通った「知止小学校」が在ったとの事です。では行ってみなければ!

目指す胸像は境内の庭に設置されていました。お顔が若い!それもその筈、35歳の若さで亡くなっています。当時は兵庫県柏原(かいばら)中学校長でした。そこで郷里から母危篤の知らせを受け帰郷。自身も大病を患いどうにか回復した身。そこに長旅の疲れも加わって、腸チフスに感染。帰郷はしたものの、母を看取る前にご自身が亡くなってしまったのです。

胸像の製作は南島和也さん(高43回)との事です。此処の他、下伊那教育会館、伊賀良小学校にも設置されています。

ではお墓は?下殿岡の中部労働技能教習センター脇の通路を入った所にある、共同墓地に眠っています。以前この通りを通った際、偶然 案内板を見ていました。その時は通り過ぎてしまったので、今回改めて行ってみました。

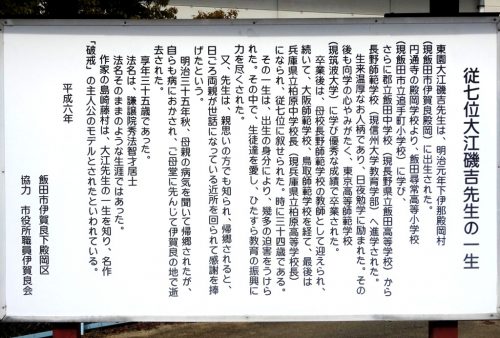

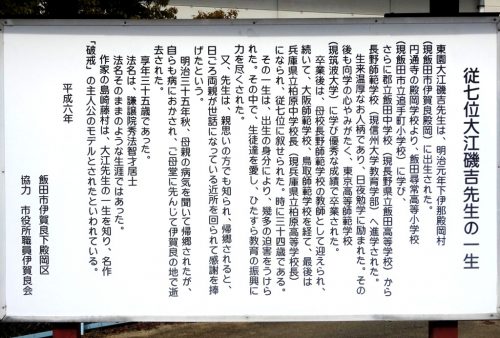

広場の脇に「従七位大江磯吉先生の一生」と記された案内板がありました。34歳の時に従七位!特別に優秀な方だった事が分かりますね。享年35歳。法名は「謙譲院秀法智才居士」法名そのままのような生涯ではあった・・・と書かれています。

被差別階層の家に生まれた事で幾多のいわれなき迫害を受けた磯吉。いわゆる「部落差別」「同和問題」ですが、私は子供の頃そういう言葉を聞いた事がありません。しかも小学校では町内会の集まりを「部落会」と言っていました。それが今では部落=被差別部落 と言う意味合いになっていますね。そんな風潮には違和感を覚えます。地元にこの様な差別があったと言うのも意外でした。

お墓の脇には、遠目でもそれと分かる案内があります。墓石には「従七位 大江磯吉之墓」と刻まれています。機会がありましたら大先輩の墓参りも如何でしょう!

大江磯吉は、島崎藤村の小説「破壊」のモデルとも言われています。それを最初に言い出したのは、どうも高野辰之の様です。氏は、唱歌「ふるさと」や「おぼろ月夜」等の作詞者と知られる文学者。出身地の中野市には「高野辰之記念館」が在ります。辰之はかつて飯山市の真宗寺に下宿していて、その寺の娘さんと結婚しています。

「破壊」の主な舞台は飯山市。主人公瀬川丑松が下宿していた「蓮華寺」の描写は真宗寺。住職は生臭さ坊主。丑松がエタと知ると直ぐに追い出し畳替えをして塩をまいた、となっています。「破壊」を読んだ辰之は、義父はそんな人物ではないと憤慨し「唖峰生」という名前で抗議文を雑誌に投稿。それには・・・しかし丑松が差別されていたのと同じようなことがあったのは本当だ。あの大江磯吉が飯山に講師として招かれた時最初に泊まった寺でも、大江が「エタ」だと知るやいなや彼を追い出し、すぐさま畳替えをして塩をまいた、そういうことが本当にあったのだから・・・とも書かれていたそうです。

藤村もこれに対し別の雑誌に反論を書いています。あれは小説として書いた。それを事実の報告のごとくに取り扱われるのは遺憾である、と。

藤村は「破壊」を書く前に飯山を取材で訪れています。真宗寺へは下宿を営んでいる寺を描く参考のため、偽名で訪れた。でも連れの女学生に問いただすと、島崎藤村という小諸義塾の先生と分かった。住職は「手厚くもてなしたのに恩をあだで返された」と言い、辰之に「破壊」を読ませたのでした。そんなこんなで藤村と真宗寺の関係がギクシャクした時期があった様ですが、昭和40年真宗寺境内に「破戒」の文学碑が建立されています。除幕式には藤村の長男 楠雄氏も出席した との事です。

部落差別は、南信地方ではあまり耳にしませんね。でも同じ県内でも北信地方 特に千曲川流域では、被差別部落が多く差別意識も強かった様です。明治5年の「小学校令」の際にも、被差別部落の子供たちは学校に行けなかったと聞きます。

磯吉は知止小学校から飯田尋常高等小学校(現追手町小)へ進み、卒業時には成績優秀で下等科の助教に採用されています。更に下伊那中学が開校すると直ぐに入学。卒業後は長野師範学校(現信州大学教育学部)へ進んだのですから、勉学に関して差別される事は無かった様ですね。しかも地域の人々の支援も少なからずあったそうです。磯吉にとって、この地に生まれた事は不幸中の幸い とも言えそうな気がします。

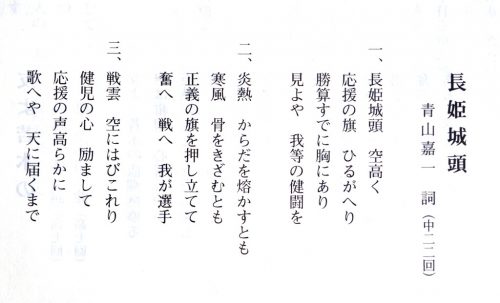

次回はもう一人の大先輩、菱田為吉に付いて調べる予定です。(高18回 高田)